真宗大谷派・東本願寺・浄土真宗 西光寺【住所】愛西市稲葉町本郷200

【Region】愛西市,津島市,弥富市,あま市,蟹江町,桑名市,名古屋市,稲沢市

ホーム

ニュース

アクセス

戻る

真宗大谷派・東本願寺・浄土真宗 西光寺【住所】愛西市稲葉町本郷200

【Region】愛西市,津島市,弥富市,あま市,蟹江町,桑名市,名古屋市,稲沢市

ホーム

ニュース

アクセス

戻る

As of 25/06/22

『Web公式』【愛西市西光寺】真宗大谷派・東本願寺・お東

はじめに・西光寺は約750年続く真宗大谷派の寺院

ようこそ愛西市稲葉町西光寺のホームページへ 浄土真宗 真宗大谷派 東本願寺 愛西市稲葉町西光寺(さいこうじ)の公式ホームページへようこそ。 当寺院は、約750年続く、愛知県愛西市稲葉町本郷200番地にある真宗大谷派(東本願寺・浄土真宗)のお寺です。 西光寺を開山した僧侶は文永9年(1272年)に入滅した諦善法師で、西光寺は1272年以前から続いていますが、 正確な開山日は残っておりません。 2017年10月に西光寺本堂の新築工事および西光寺鐘楼堂の改修工事をさせていただきました。 本堂新築、鐘楼堂改修にあたり寄付をお願いすることはありませんが、日頃の皆さまの多大なるお力添えによって西光寺の本堂が建て直しできることと感謝し、 心よりお礼申し上げさせていただきます。

西光寺本堂新築工事の趣意書

お檀家の皆様に寄付をお願いすることはありません本堂新築にあたり、お檀家の皆様に対して寄付・御懇志・ご寄進・浄財などをお願いすることは一切ありませんが、日頃の皆さまの多大なるお力添えによって西光寺の本堂が建て直しできることと感謝し、心よりお礼申し上げさせていただきます。

【西光寺本堂新築工事の趣意書】、

【2017/10/14 落慶法要の写真】

【最駐車場完備】西光寺の交通案内(アクセス・マップ)

西光寺には85台の駐車場があります

西光寺は大駐車場を完備しています。永代経や報恩講などのお参りでも駐車場が満車になることはありません。西光寺へのアクセスの詳細は、下記のリンクを参照してください。

西光寺への交通案内(アクセス・マップ)

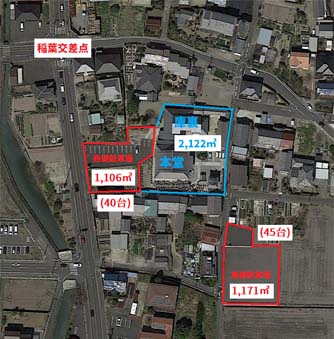

西光寺の敷地について

西光寺の敷地は、以下のとおりです。

1.【西光寺境内】2122㎡(642坪);稲葉町本郷200,200-1

2.【西側駐車場】1106㎡(334坪);稲葉町本郷195-1,196,197-1

3.【東側駐車場】1171㎡(354坪);稲葉町前南4-1,4-2

★★★★★【合計】4399㎡(1331坪)★★★★★

県道105号富島津島線沿い

愛西市市役所 東300メートル

愛西市図書館 東400メートル

名鉄尾西線 日比野駅 南1500メートル

県道105号富島津島線側に駐車場がありますので、県道側から入れます。

西光寺の歴史

西光寺の歴史について

古い寺伝によれば当寺は元天台宗で諦善(文永9年(1272)5月死亡)が創立した。その頃より伝教大師作といわれる聖徳太子立像を安置している。元美濃国の幡長という所にあったが中島郡の三宅村(現平和町)に移ると、当時の領主橋本伊賀守の菩提所となった。

明応3年(1494)法順が浄土真宗に改宗し現在地に移動した。当寺所蔵の画像阿弥陀如来には明応3寅年蓮如上人の裏書がある。

当寺過去帳によれば当山開基は本誓院釈西元法師で命日は明応3年(1494)3月3日。この人が法順かと思われる。

また尾張藩二代藩主光友公(瑞龍院)のころ名古屋旧立杉町の芦沢佐左衛門家から当寺へ嫁してきたのが円照院釈姓雲秋夕(寛延四年(1751)没)。その義理の子が当寺第5世の義天で光友公より葵御紋つきお茶入れとお菓子入れを拝領した。その後、尾張藩四代藩主吉通公に九条輔実公の息女がお輿入れされた際、九条家家老の石井備後守の娘がお供して来た。この者は尾張藩五代藩主五郎太様を養育し、尾張藩六代藩主継友公にお仕えした後義天に嫁してきた崇心院妙渓信女(宝暦4年(1754)没)である。その御縁で九条家から数多の寄付をいただいた。さらにこれらの縁故で尾州公から特別に永世社寺奉行直達の由緒および提燈、幕に葵の御紋を許可された。しかしその後、「公共事業(成正学校=後の佐屋小学校)の資として売り払われたり、明治九年の伊勢暴徒の火災によって焼失したりし、残ったものは僅かになった。」と記録されている。

また慶応4年(1868)鳥羽伏見の戦いの際、尾張徳川家は朝敵の名を蒙ったが勅命により朝廷側についたのだが、同3月、勤皇の立場を明確にした東本願寺第二一代嚴如上人が当寺本堂においでになり直命されたとの記録もある。

西光寺の歴史